Las propiedades del texto

Todo texto presenta una serie de rasgos que lo hacen un objeto cerrado con significado completo.

A fin de reconocer las propiedades esquematizadas os proponemos la lectura del siguiente texto, extraído de la bitácora de José Manuel Benítez Ariza. Una bitácora es una suerte de diario personal, público, en el que su autor va dejando constancia de sus andaduras vitales, o bien deja reflexiones sobre las mismas.

Paso medio día al pie del ordenador y medio día deambulando, que es también una forma de abundar en lo mismo; quiero decir, que es parte también del trabajo que estoy haciendo. Uno es hombre de rutinas, y acaso en la soledad se entienda mejor que nunca el sentido de éstas: llenar las horas, evitar el vértigo del vacío, tener en el propio trabajo el confidente que quizá le falta a uno. Pero no hay que exagerar: es una soledad elegida, parcial, alternada con largos y fructíferos intervalos de compañía que, a veces, como ayer, ocupan toda la jornada, o casi...

Hoy -escribo esto a las once de la noche- el día ha sido apretado: a primera hora de la mañana escribo la presentación del compañero de colección al que haré los honores el próximo viernes. Bajo luego a comprar el pan y a estirar un poco las piernas por este bendito barrio, tan laborioso y, al parecer, tan castigado... Dedico el resto de la mañana a dar forma narrativa a algunas ideas que terminé de concretar el día anterior, y que quizá den para un capítulo o dos de la novela en curso... Almuerzo, descanso un poco, acudo a una cita en el otro extremo de Madrid (una hora en metro), en la redacción del suplemento literario con el que colaboro. Y a la vuelta de la misma comienza el deambular propiamente dicho: me bajo del metro en la estación de Alonso Martínez y echo el rato en una conocida librería de la zona, especializada en libros en lenguas extranjeras. Pero, a pesar de que es una estupenda librería, no compro nada. Me lleva pasando desde que comencé este viaje: las bien surtidas y excelentes librerías madrileñas me dejan indiferente; y, en cambio, apenas salgo de la que motiva este comentario, me paro en un tenderete callejero de libros viejos, en la plaza de Santa Bárbara, y compro allí Brujas, la muerta, un libro de Rodenbach cuyo título me hechizó la primera vez que lo oí, y una bella edición de 1971 de Diario de un muchacho, de Kawabata, para la colección de libros japoneses de M.A.

Calmada la pulsión libresca, desciendo la calle Hortaleza, hoy muy tranquila, a diferencia de los fines de semana; me paro ante las estupendas zapaterías de la calle Augusto Figueroa, en silencioso homenaje a mi mujer y a mi hija, que no tuvieron apenas tiempo de hacerlo durante el fin de semana; me asomo a la plaza de Chueca, con intención de tomarme un vermú de grifo en cierta taberna en la que, sin embargo, desisto de entrar, porque hay demasiada gente, y sigo por Hortaleza hasta Gran Vía, no sin desviarme antes por la calle de la Reina, de la que me he hecho casi asiduo. El paseo tiene un propósito. Llevo treinta años viniendo a Madrid y, aunque me oriento con bastante exactitud por esta ciudad, y conozco muchos de sus lugares señeros, me falta a veces la interconexión entre esos lugares: es el resultado de ir siempre acompañado, de no tener necesidad de fijarme en los hitos o marcas distintivas de las rutas por las que me llevan. Estos largos paseos de ahora me sirven para unir las piezas de esa topografía dispersa; para sorprenderme, por ejemplo, de que la prolongación de Hortaleza, ya cruzada la Gran Vía, sea la mismísima calle Montera, que desemboca en la Puerta del Sol; desde la que busco, para engarzar una nueva cuenta a mi collar de lugares inconexos, la populosa plaza de Santa Ana, desde la que me oriento hacia la calle del León, donde tomo una caña en Casa Pueblo, y al final de la cual constato, casi con alborozo, que esta castiza calle conduce a... Antón Martín, mi punto de referencia para las tardes en la Filmoteca, las bajadas a Lavapiés o los paseos por Atocha hasta desembocar en la Plaza Mayor y, desde allí, bajar la calle Toledo para enlazar con el Rastro... Sé que estas anotaciones, digamos, topográficas pueden resultar aburridas. Pero ahora uso este cuaderno como mera libreta de anotaciones, y es esto lo que toca anotar.

La entrada original puedes encontrarla aquí.

Los marcadores del texto

Hace unos meses, en el Disseny Hub de Barcelona se podía visitar la exposición Helvetica, ¿una nueva tipografía?, que reivindicaba el papel de esta familia de letras de palo seco a lo largo del último medio siglo. La creó el zuriqués Max Miedinger y le puso el nombre del gentilicio de su país. No fue, Miedinger, un ególatra, porque no la bautizó con su nombre, como había sucedido con familias anteriores, que acabaron conociéndose con los apellidos de sus padres tipógrafos. Hoy, gracias a los tratamientos de textos informáticos, nombres como Garamond o Bodoni nos resultan familiares.

Gutenberg fundió metal en moldes para aquella primera imprenta. Con esas matrices se obtienen los tipos –y de ahí el nombre del arte de imprimir: la tipografía–. Desde hace unos años, esas familias de letras se conocen también como fuentes. Si alguien quisiera inventarse el origen de esa palabra vinculada al mundo de las artes gráficas no lo tendría difícil, pues fuente puede ser sinónimo de matriz, de origen, y con estos ingredientes se cocina una explicación bien ligada. Pero sería una etimología absolutamente falsa.

Ricardo Soca, el periodista uruguayo que distribuye diariamente La palabra del día y gestiona la siempre interesante web Elcastellano.org, envió hace unos días a sus doscientos mil suscriptores la palabra fuente con esta suculenta explicación: “Los tipos no son fuentes, como se ha dado en llamarlos al traducir erróneamente el vocablo inglés font. La confusión proviene del hecho de que font tiene dos significados (...). En la segunda acepción, font o fount, llegó al inglés a partir del francés fonte, que no significa fuente, sino fundición de metal, con origen en el latín funditus, participio de fundere ‘fundir’, ‘fabricar’. Los caracteres de la tipografía inventada por Gutenberg eran de metal fundido en moldes”.

Las fuentes son, pues, otro de los disparates que la informática para todos ha conseguido popularizar, a partir de falsos amigos. Así, ante el ordenador y dispuestos a escribir, seleccionamos una fuente en lugar de un tipo, y de vez en cuando restauramos ventanas sin tener idea de ebanistería, ni siquiera de bricolaje. El restore inglés ha acuñado ese restaurar, en lugar de un pertinente restablecer. Y una vez escrito, hay quien salva el documento (to save), en lugar de guardarlo. Y si se cuelga el ordenador, lo reseta (to reset), no lo reinicia. Empleemos una elegante tipografía para el texto y guardémoslo debidamente en el disco. Y el domingo ya nos movilizaremos para salvar las fuentes de nuestro entorno.

El texto original puedes encontrarlo

aquí.

El contenido del texto

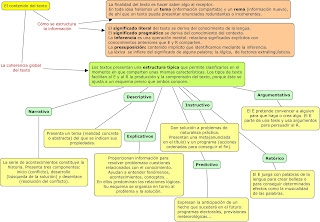

Todo texto posee una finalidad y responde a una estructura de contenido ya prefijada. En función de dicha finalidad y contenido, los textos pueden dividirse en varios tipos. El siguiente esquema enumera los tipos de textos que se irán desarrollando más adelante con sus respectivos ejemplos.

Para entrar de lleno en el tema, he aquí un fragmento de una novela de

Benito Pérez Galdós,

El amigo manso, que recoge la descripción de uno de los personajes:

Doña Cándida había sido hermosa. En la primera etapa de su miseria había defendido sus facciones de la lima del tiempo; pero ya en la época esta de las visitas y de los ataques a mi mal defendido peculio, la vejez la redimía del cuidado de su figura, y no sólo había colgado los pinceles, sino que ni aun se arreglaba con aquel esmero que más bien corresponde a la decencia que a la presunción. Deplorable abandono revelaban su traje y peinado, hecho de varios crepés de diferentes colores, añadidos y pelotas como de lana, aspirando el conjunto a imitar la forma más en moda. Así como en su conducta no existía la dignidad de la pobreza, en su vestido no había el aseo y compostura que son el lujo, o mejor, el decoro de la miseria. El corte era de moda, pero las telas ajadas y sucias declaraban haber sufrido infinitas metamorfosis antes de llegar a aquel estado. Prefería harapos de un viso elegante, a una falda nueva de percal o mantón de lana. Tenía un vestido color de pasa de Corinto, que lo menos, lo menos, databa de los tiempos de la Vicalvarada, y que con las transformaciones y el uso se había vuelto de un color así como de caoba, con ciertos tornasoles, vetas o ráfagas que le daban el mérito de una tela rarísima y milagrosa.

Usaba un tupido velo que a la luz solar ofrecía todos los cambiantes del iris, por efecto de los corpúsculos del polvo que se habían agarrado a sus urdimbres. En la sombra parecía una masa de telarañas que velaban su frente, como si la cabeza anticuada de la señora hubiera estado expuesta a la soledad y abandono de un desván durante medio siglo. Sus dos manos, con guantes de color de ceniza, me producían el efecto de un par de garras, cuando las veía vueltas hacia mí, mostrándome descosidas las puntas de la cabritilla y dejando ver los agudos dedos. Sentía yo cierto descanso cuando las veía esconderse por las dos bocas de un manguito, cuya piel parecía haber servido para limpiar suelos. De perfil tenía doña Cándida algo de figura romana. Era mi cínife muy semejante al Marco Aurelio de yeso que figuraba con los otros padrotes, sobre mi estantería. De frente no eran tan perceptibles las reminiscencias de su belleza. Brillaba en sus ojos no sé qué avidez insana, y tenía sonrisas antipáticas, propiamente secuestradoras, con más un movimiento de cabeza siempre afirmativo, el cual, no sé por qué, me revelaba incorregible prurito de engañar. La figura de sus modales era otra reminiscencia que la hacía tolerable, y a veces agradable, si bien no tanto que me hiciera desear sus visitas. El parecido con Marco Aurelio, que yo hice notar cierto día a mi discípulo, fue causa de que este le diese aquel nombre romano; pero después, confundiendo maliciosamente aquel emperador con otro, la llamaba Calígula.

Impresionada sin duda por la filípica que le eché aquel día, varió de sistema. Larga temporada estuvo sin ir a mi casa sino muy contadas veces, y nunca me pedía dinero verbalmente. Para darme los golpes se valía de su sobrina, a quien mandaba a mi casa, portadora de un papelito pidiéndome cualquier cantidad con esta fórmula: «Haz el favor de prestarme tres o cuatro duros, que te devolveré la semana que entra».

La novela la encontrarás entera si clicas

aquí.